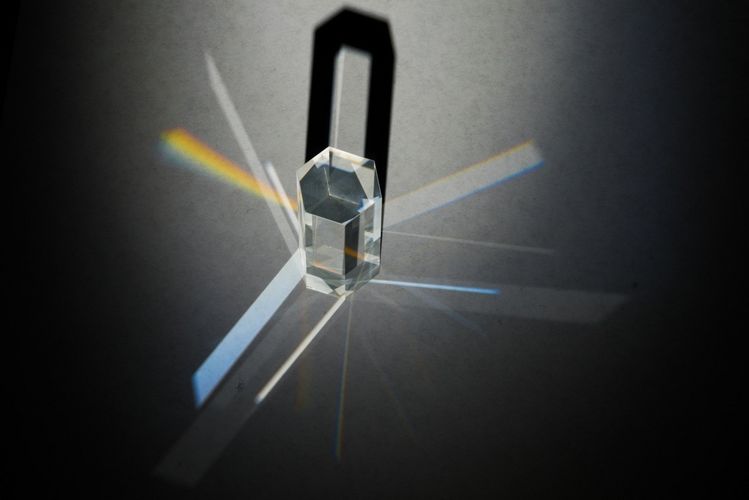

Ausgangspunkt für die Untersuchungen war ein Experiment, das Selmke bei der "Langen Nacht der Wissenschaften" im Sommer vergangenen Jahres vorgeführt hatte. Selmke und Borchardt versetzten ein sechseckiges Prisma in Rotation, um die verschiedenen Orientierungen von vielen Eis-Kristallen zu simulieren. Bei Beleuchtung verteilten sich die gebrochenen und reflektierten Strahlen mit unterschiedlicher Intensität. Die beiden Forscher ermittelten dies in ihrem Experiment bis ins Detail und beschrieben die Vorgänge auch theoretisch. Die Ergebnisse sind kürzlich im renommierten Fachjournal für atmosphärische Optik, "Applied Optics", erschienen.

Ihre quantitative Analyse erweitert und bereichert damit den experimentellen Ansatz von Auguste Bravais, welcher bereits vor dem Jahre 1847 ähnliche Experimente durchführte. Durch die theoretische Modellierung konnten erstmals detailliert einzelne Bestandteile des sogenannten Horizontalkreis-Halos beschrieben und die Winkelkoordinaten weiterer schwächerer Nebensonnen-Halos bestimmt werden.

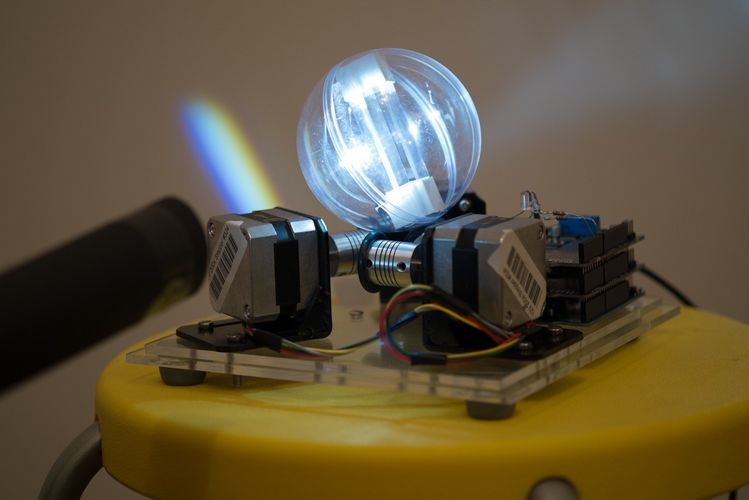

Ein nahezu parallel erschienener Artikel von Markus Selmke im Fachjournal "American Journal of Physics" widmet sich vornehmlich der didaktischen Vermittlung von Halo-Phänomenen im Physik-Studium an Universitäten. Neben einer vereinfachten Version des Rotationsexperiments um eine einzelne feste Raum-Achse wird darin eine Maschine beschrieben, die ein künstliches Gegenstück zum kreisrunden 22°-Halo erzeugt. Hierfür baute Selmke eine Apparatur, die eine Hohlkugel zufällig um alle drei Raum-Achsen dreht. Das Prisma wurde dabei in die Hohlkugel eingepasst, sodass der Zufallsmechanismus alle Orientierungen des künstlichen Kristalls realisiert. Unter Beleuchtung erscheint dann ein kreisrundes Halo bei entsprechend langer fotografischer Belichtung.

Das Verständnis von atmosphärischen Phänomenen führte in der Vergangenheit zu weiterführenden Anwendungen und Erkenntnissen. So kann beispielsweise die Regenbogen-Refraktometrie - eine Art Tröpfchen-Spektroskopie - Auskunft geben über die Eigenschaften von Wolken, auf der Erde und auf anderen Welten wie dem Planeten Venus und dem Mond Titan. Ähnlich können auch Eis-Halos Informationen über atmosphärischen Bedingungen beinhalten. Nicht zuletzt mit Blick auf die Klimaforschung und dem dabei großen Einfluss von Wolken ist ein detailliertes Verständnis wertvoll. 2006 wurde erstmals ein sogenanntes Exo-Halo auf dem Mars vom "Mars Global Surveyor" Satelliten fotografiert.

Fachveröffentlichungen:

Artificial halos, in American Journal of Physics

doi: 10.1119/1.4923458

Intensity distribution of the parhelic circle and embedded parhelia at zero solar elevation: theory and experiments, in Applied Optics

doi: 10.1364/AO.54.006608